平成22年5月28日、手稲老人福祉センターで第2回健康講話を当院副院長 西 研 医師が講師となって「上部・下部消化管と内視鏡検査」について講演いたしました。

上部消化管(胃)については、内視鏡の映像をもとに胃の代表的な病気について分かりやすく解説しました。

内視鏡の精度・治療は特段に進歩しており、昔は開腹手術になる病気も、最近は内視鏡により体に負担をかけずに治療が出来るようになっているので、年一回は定期的に内視鏡検査をうけ、早期発見・治療して欲しい。また、日本では60才以上の成人の約80%がピロリ菌に感染しており、そして胃癌に結びついております。簡単な検査で発見できるので、ピロリ菌の除菌についても積極的に行うように勧めました。

中部消化管(小腸)の検査は、これまで難しく苦痛の伴うものでしたが、カプセル内視鏡により無痛的に精度の高い検査ができるようになった事。手稲地区では西成病院だけが実施しており、是非、検査に来ていただきたい。

下部消化管についてもお話ししたいが時間がないので、次の機会にお話しする事を約束して講話を終了いたしました。

2010年6月

手稲老人福祉センター第2回健康講話「上部・下部消化管と内視鏡検査」開催しました [ お知らせ ]

DATE » 2010.06.15

消化器内科を更に充実します [ お知らせ ]

DATE » 2010.06.05

心電図のリズム異常について [ お知らせ ]

DATE » 2010.06.03

前回本年1月に「心電図では何が分かるのか 」と題しまして記載いたしました。今回は心電図のリズム異常について記載したいと思います。

心臓は本来、規則正しく一定のリズムで動く臓器であるが、一度調子を崩すとリズムが異常に遅くなったり、異常に早くなったりする。余りにもリズムが早すぎたり、遅すぎたりした場合は、意識消失などを起こす事があり大変危険である。これは脳に行く血液量が減少した為で、何らかの治療が早期に行なわれます。

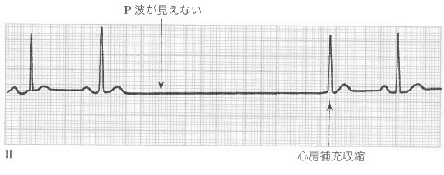

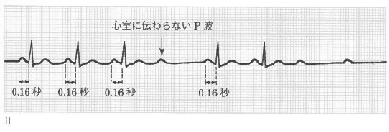

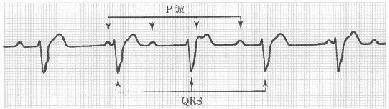

リズム異常心電図は除脈タイプと頻脈タイプに分けられ、除脈タイプは心拍数が極端に少なくなり、血液の循環が非常に悪くなる。洞機能不全(図1)や房室ブロック(図2・図3)がこのタイプに当てはまる。

図 1 洞機能不全症候群

図 2 Ⅱ度房室ブロック(Mobitz Type)

図 3 Ⅲ度房室ブロック

治療法としては、第1にペースメーカー植え込み術。第2に薬物療法となる。

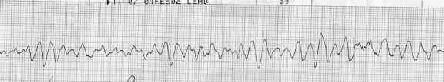

頻脈タイプは、心臓が突然早く収縮や拡張を繰り返し血流が得られない状態(空回り)で、心室性頻拍(図4)や心室細動(図5)などが含まれる。治療法は心臓マッサージや除細動や薬物療法など。

図 4 心室性頻拍

図 5 心室細動

症状としては様々で、動悸・めまい・失神・痙攣・ショックなどが認めらます。何れにしても早期に治療する事が肝心であり、我慢せずに受診する事をお勧めいたします。(生)

- 1